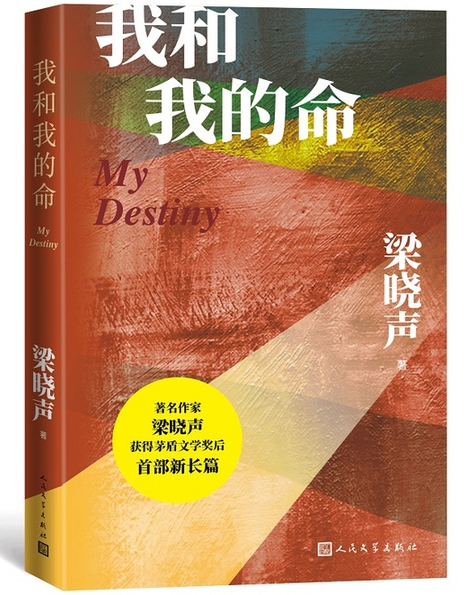

2019年,作家梁晓声以长篇小说《人世间》摘得第十届茅盾文学奖,最近,梁晓声另一部小说《我和我的命》出版,延续着对普通人看似寻常又总是屡经跌宕的命运的书写,也关注女性的际遇。

《我和我的命》小说共有二十余万字,主人公“我”是80后,出生在贵州山区,因为是女孩被父母遗弃,命运也随之转变,从农家到了知识分子家庭。原生家庭的改变,让“我”的命运走向变得复杂起来。长大后,“我”无法承受养母去世、养父要再婚,亲姐姐和姐夫接二连三地亲情胁迫,从大学退学,到深圳摸爬滚打,却无意中成了深圳改革开放的参与者和见证人,见证了各种令人啼笑皆非的传奇。

“我”在深圳找到了爱情,收获了友情,感悟到了亲情,然而,命运却要“我”交出不到四十岁的生命……与此同时,原生家庭的亲情绑架从未停止,生活在底层的亲人提出各种要求,“我”固然也愤怒无奈,但却总是不能袖手旁观。

“伦理现实主义”

梁晓声一直关注社会变迁与青年的成长,之前在书写知青生活、在写下社会阶层变化的时候,他总会思考社会对人的要求、时代对人的改变、困难对人的考验等等,同时,也总是在呈现人对这些要求、改变和考验的回应,其中更多的是被动的回应,是不屈不挠。而到这了这部新长篇,人物的回应更多地内在化为一种责任和修养,人不再是被动地接受命运的安排,而是要承担起血缘、家庭和生命、社会带给人的责任。

梁晓声认为,我们时代的年轻人也与父辈一样,能够承担家庭的责任、自我成长的责任,乃至社会的责任。这种基于家庭伦理和亲情伦理的现实关怀,被评论家、中国作协副主席李敬泽命名为“伦理现实主义”,他认为,梁晓声是当代文坛少有的,致力于书写平民的正道沧桑的作家。而他的“正道”扎根于中国的伦理,扎根于中国的现实和时代变迁。

这部小说聚焦于“命运”这个主题,小说中说,人有“三命”:一是父母给的,原生家庭给的,叫“天命”;二是由自己生活经历决定的,叫“实命”;三是文化给的,叫“自修命”。人的总和显然与这三命有密切的关系。梁晓声在小说中对“命运”倾注了最深切的关怀。他写出了命运之不可违拗的决定作用,也写出了人的奋斗和自修自悟能够改变命运的强大力量。

《我和我的命》是关于命运的写作,也是关于人怎样去面对命运的写作,如开头部分写道:“我的体会是——当人真的能心平气和地面对坏命运,连命运之神也会刮目相看。果有命运之神的话,她或他的工作不过就是电脑般的工作,是某种神秘程序的自动锁定。即使那程序是他们参与编制的,估计也无法操控每一次的抽签结果。所以,对于命运之神的工作,我也采取理解万岁的态度。可我既已被选中,我便也做了些该做的事——我在沪深两地组建了癌病友网站,还主编了一份民间的刊物《与癌共舞》,颇受癌病友喜欢…… ” 李敬泽认为:“对中国人来说,几乎没有一种与他人无关的个人幸福,也没有一种与别人无关的命,顺应大势,我命由我,这是中国人的精神,也是我们和我们的命,是我们想要的善好的生活。梁晓声保持了我们对善好的想象。而且这份想象不是凭空的,不是没有现实感的,而是深深扎根在现实里,扎根在我们所有人的生活,包括我们的困境里。”

梁晓声写“人世间”热气腾腾的生活,也写人内心深处刻骨的孤独,写人与人的爱恨情仇,也写人与自己相依为命。同时,他更是不断在小说中构建一个“善好”的空间,这个空间既是伦理上的,也是生命境界上的。在李敬泽看来,对文学创作来说,这是真正的难度所在:这些年来,文学解构伦理是容易的,而建构,太难。梁晓声迎难而上,保持了我们这个时代对善好的想象。

“女性价值”与“亲情扶贫”

作为高校教师,梁晓声熟悉年轻人的思想动态,熟悉他们作为“独生子女”,在成长过程中享受的一切便利。他们几乎不用知道“苦难”二字怎么写,就可以长大成人。然而,离开家庭的暖巢走向社会之后,他们总会为成长付出各种各样的代价。社会、家庭,都会对他们提出越来越高的要求。所以,他通过这样一部小说,与年轻人沟通和探讨:女性的成长代价是什么?每个人的成长代价是什么?

女性成长话题也是《我和我的命》关注的另一个层面,小说中的几个女性,都是伴随着改革开放成长起来的,尤其在深圳,商业的冲击和诱惑,容易让人迷失。小说中就写到了出卖身体换取生存的女性,她们向自己的“天命”投降了,当然,命运也并没有因此厚待她们。

通过主人公和她的好朋友李娟,梁晓声的小说写出了有责任感的女性的成长。她们自尊自强,承担着家庭的责任,同时,也相信勤劳、善良的力量。在生活一再想要扭曲她们的时候,她们都展现出了女性尊严的力量。

除了女性角色,小说中的男性角色也各具特点,梁晓声借着养父的经历,进一步贯穿起中国两代人对“社会关系之和”的认识:养父从贫苦农家成长为一市之长,他改变了命运,然而,“穷亲戚”一直是他的“社会关系”,是他不能挣脱的部分。他用责任扛起了这一切,他一直在践行“亲情扶贫”,也教导女儿用责任扛起自己的社会关系,用“亲情扶贫”为社会分担责任。在李敬泽看来,书中的这些内容,使得“我”变成了“我们”,这是一部书写“我们和我们的命”的小说。

评论家吴义勤认为,梁晓声身上的思想者形象和知识分子情怀,是他现实主义的内核,并且形成了其现实主义的温暖底色,这种温暖的、朴实的现实主义为他的作品留下了普通人的生命情怀和民间温度。而这现实主义的根基,就是“五四”以来的启蒙主义传统。梁晓声的现实主义既关注到了国家民族现代性的追求的宏观层面,也贴近了对民间的底层关怀,是建立在对民众、大众关怀的基础上的国家民族现代性的追求,最大限度地贴近了现实主义传统。(记者 高丹)

京公网安备 11010502043527号

京公网安备 11010502043527号